La Cour administrative d’appel de Douai a sursis à statuer par un arrêt du 27 avril 2022 et interroge le Conseil d’Etat alors qu’elle est confrontée à une demande d’annulation d’une autorisation environnementale d’un parc éolien.

Elle demande à la Haute juridiction :

- d’une part, si un porteur de projet doit déposer une demande de dérogation espèces protégées (DEP) dès lors qu’un seul spécimen est en cause

- et, d’autre part, si le dépôt d’une demande de DEP est conditionné au seul risque d’atteinte ou également aux mesures ERC prévues par le porteur de projet.

Le Conseil d’Etat a trois mois pour se prononcer.

Circular Effect organise le 27 mars de 9h à 18h, une

Circular Effect organise le 27 mars de 9h à 18h, une  Depuis le processus Grenelle, le législateur n’a eu de cesse de modifier le droit applicable aux énergies renouvelables. La Conférence environnementale et les Etats généraux du droit de l’environnement on succédé au processus Grenelle, avec à la clé autant de nouvelles réformes.

Depuis le processus Grenelle, le législateur n’a eu de cesse de modifier le droit applicable aux énergies renouvelables. La Conférence environnementale et les Etats généraux du droit de l’environnement on succédé au processus Grenelle, avec à la clé autant de nouvelles réformes. Le Ministère de l’Environnement a lancé une consultation publique sur les projets de textes quis seront examinés par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 25 novembre 2014.

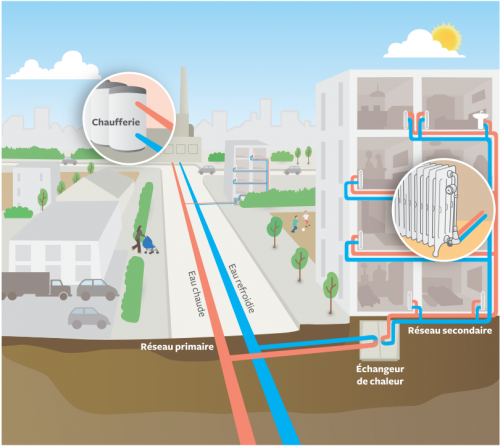

Le Ministère de l’Environnement a lancé une consultation publique sur les projets de textes quis seront examinés par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 25 novembre 2014. Dans une ordonnance du 15 juillet 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a jugé, dans le cadre d’un recours engagé par un collectif de riverains contre la chaufferie biomasse du Grand Dijon, que le remplacement du chauffage au fioul et au charbon par de la biomasse est d’intérêt général

Dans une ordonnance du 15 juillet 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a jugé, dans le cadre d’un recours engagé par un collectif de riverains contre la chaufferie biomasse du Grand Dijon, que le remplacement du chauffage au fioul et au charbon par de la biomasse est d’intérêt général  Dans un important arrêt du 12 juin 2014, la Cour administrative d’appel de Nancy vient de reconnaître qu’une éolienne est divisible du reste d’un parc éolien soumis à permis de construire. Cet arrêt offre une double garantie aux opérateurs :

Dans un important arrêt du 12 juin 2014, la Cour administrative d’appel de Nancy vient de reconnaître qu’une éolienne est divisible du reste d’un parc éolien soumis à permis de construire. Cet arrêt offre une double garantie aux opérateurs :