La société Nièvre Agrisolaire a obtenu trois permis de construire, délivrés par arrêtés du préfet de la Nièvre en janvier 2023 pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol comprenant modules, quinze postes de transformation, et un poste de livraison.

Saisi d’un recours formé par des associations, le tribunal administratif de Dijon a rendu son jugement le 26 janvier 2024. Il procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Celle-ci résulte de l’association entre des panneaux photovoltaïques et la production de fourrages agricole de haute qualité incluant un séchoir thermovoltaïque.

Le juge reconnait ensuite des fragilités juridiques mais permet la régularisation du projet via la production d’un complément à l’étude d’impact puis un permis modificatif (jugement TA Dijon, 1re ch., 26 janv. 2024, n° 2300854).

Les communes objet du projet n’ayant pas de PLU, c’est le RNU qui s’applique.

1. Reconnaissance de la nature agrivoltaïque du projet

La question de la nature agrivoltaïque du projet relève au moins autant de la législation de l’énergie que de celle de l’urbanisme.

Ainsi, la définition d’une installation agrivoltaïque est désormais inscrite à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, résultant de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite APER). Parmi d’autres conditions, la production agricole doit être l’activité principale de la parcelle agricole. La consultation publique du projet de décret d’application s’est quant à elle terminée en janvier 2024.

Les permis de construire objets du jugement du tribunal administratif de Dijon le 24 janvier 2024 sont antérieurs à la loi, ce qui peut expliquer pourquoi il ne s’y réfère pas. En revanche, le jugement procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Le juge administratif recourt ainsi en quelque sorte à la technique jurisprudentielle dite du « faisceau d’indices » :

- le projet implique le remplacement de cultures céréalières et oléo-protéagineuses exploitées sur les parcelles d’assiette par une production fourragère dite « de haute qualité » répondant aux enjeux du plan dit « K végétales » lancé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à la fin de l’année 2020.

- la centrale solaire « sera construite de façon à permettre le maintien d’une activité agricole au sein des parcelles », avec notamment des distances minimales entre les rangs de modules photovoltaïques adaptées à la circulation des engins agricoles.

- un séchoir thermovoltaïque dimensionné à l’organisation de l’exploitation assurera la production d’un fourrage séché en grange, d’une valeur nutritive notablement supérieure à celle du fourrage en champs et offrant de meilleurs débouchés commerciaux

Le tribunal relève également que « les ouvrages de production d’énergie et le séchoir concourent à la réalisation d’un même projet […] à savoir la construction d’un parc dit « agrivoltaïque », associant à la production d’électricité celle d’un fourrage » (considérant 13).

Enfin, le tribunal juge que le séchoir thermovoltaïque que la société envisage de construire (bâtiment de 80 mètres) concourt à la qualification de projet agrivoltaïque, dans la mesure où il permettra la production d’un fourrage à proximité du siège de l’exploitation, avec un débouché économique pour l’agriculteur.

Au vu de ces éléments, et alors même qu’il implique un changement du type de culture exercé sur le terrain (75 hectares de maïs), il apparait que la production agricole sera significative par rapport à la production d’électricité.

2. Les arguments rejetés par le tribunal

Le juge rejette les moyens avancés par les requérants s’agissant de l’appréciation satisfaisante et proportionnée des incidences du projet sur les paysages et le patrimoine culturel.

Le tribunal a également rejeté le moyen selon lequel l’étude d’impact serait insuffisante du fait du manque d’estimation des émissions attendus (pollution air eau sol sous-sol) puisque les parcelles concernées font déjà l’objet d’une exploitation agricole intensive.

Les moyens relatifs à l’illégalité de l’enquête publique sont également rejetés, ainsi que celui concernant la dérogation espèce protégée, en soulignant que l’obtention de la dérogation conditionne uniquement la mise en œuvre du permis de construire, mais pas sa légalité.

3. Les arguments accueillis par le tribunal

Le juge accueille néanmoins deux des arguments de procédure avancés par les requérants.

Le premier concerne le périmètre de l’étude d’impact (considérant 14). En effet, le juge rappelle que l’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que tout projet constitué de plusieurs interventions dans le milieu naturel doit être évalué dans son ensemble, même en cas de fractionnement dans le temps et l’espace, afin de comprendre ses incidences environnementales globales.

Le tribunal conclut que la construction du séchoir est nécessaire en raison du changement de type de culture induit par le parc photovoltaïque. Ces deux éléments concourent à la réalisation d’un même projet, qualifié d’agrivoltaïque. Par conséquent, l’étude d’impact aurait dû couvrir l’ensemble du projet, y compris la construction du séchoir.

Il estime que l’absence d’analyse des incidences environnementales du séchoir dans l’étude d’impact constitue une insuffisance préjudiciable à l’information complète de la population.

Le second moyen concerne la notion d’ensemble immobilier unique (considérant 49). L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme requiert une autorisation de construire pour toute construction, même sans fondations. Selon l’article L. 421-6, la construction d’un ensemble immobilier unique devrait normalement faire l’objet d’une seule autorisation, sauf si l’ampleur et la complexité du projet justifient des permis distincts. Les requérants reprochent à la société Nièvre Agrisolaire de ne pas avoir inclus le séchoir dans ses demandes de permis, bien que celui-ci soit considéré comme essentiel pour maintenir des activités agricoles significatives sur les parcelles du projet.

Le tribunal affirme que le parc photovoltaïque et le séchoir, bien que distincts du point de vue technique et économique, forment un ensemble immobilier unique en raison de leurs liens fonctionnels et de leur impact sur le maintien des activités agricoles.

L’absence de présentation du séchoir dans les demandes de permis rend donc impossible une évaluation globale par l’autorité administrative du respect des règles d’urbanisme et de la protection des intérêts généraux.

4. Conséquences du jugement

Le juge fait usage de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme et soumet le projet à régularisation pour chacun de ces deux vices, permettant ainsi de sauver le projet. En effet, s’agissant du périmètre de l’étude d’impact, il demande la production d’un complément à celle-ci. Quant à la qualification d’ensemble immobilier unique comprenant le séchoir, un permis modificatif est sollicité.

L’affaire sera donc à nouveau jugée dans quelques mois une fois la procédure de régularisation accomplie.

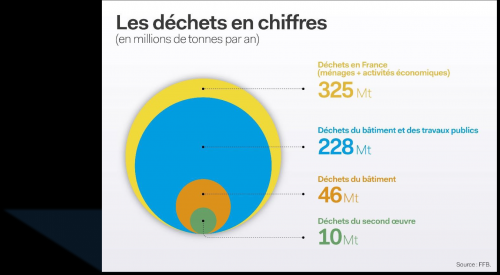

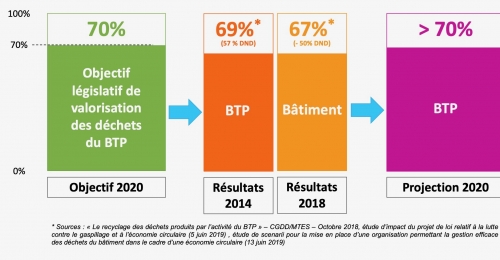

« BTP : on y est », provoquait le titre de cet atelier. En effet, le recyclage et le réemploi dans les travaux publics sont devenus une réalité. Mais si ça avance pour le « TP », le sujet complexe est désormais celui du Bâtiment (le « B »). Un sujet de poids — 42 à 46 millions de tonnes par an —pour lequel on se dirige vers la mise en place d’une filière REP, le projet de loi ayant franchi le cap du Sénat.

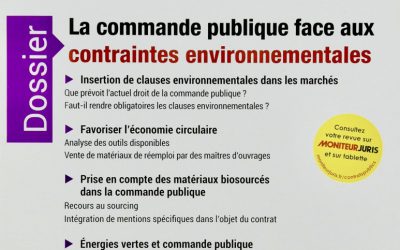

« BTP : on y est », provoquait le titre de cet atelier. En effet, le recyclage et le réemploi dans les travaux publics sont devenus une réalité. Mais si ça avance pour le « TP », le sujet complexe est désormais celui du Bâtiment (le « B »). Un sujet de poids — 42 à 46 millions de tonnes par an —pour lequel on se dirige vers la mise en place d’une filière REP, le projet de loi ayant franchi le cap du Sénat. Les parties prenantes sont encore divisées. La diversité des matériaux à traiter, mais aussi la multiplicité des acteurs concernés, et possiblement assujettis à la REP (producteurs, distributeurs, maîtres d’œuvre, traiteurs de matériaux…), incite les professionnels à une grande prudence. 14 organisations professionnelles se sont rassemblées pour commander une étude exhaustive sur le sujet.

Les parties prenantes sont encore divisées. La diversité des matériaux à traiter, mais aussi la multiplicité des acteurs concernés, et possiblement assujettis à la REP (producteurs, distributeurs, maîtres d’œuvre, traiteurs de matériaux…), incite les professionnels à une grande prudence. 14 organisations professionnelles se sont rassemblées pour commander une étude exhaustive sur le sujet.

Pour autant, si elles affirment leur volontarisme pour animer la suite de ces efforts, les organisations professionnelles sont réticentes à la mise en place d’une REP. Elles en appellent plutôt à une gouvernance originale, de l’ordre de l’« interprofession »… une notion dont l’imprécision ne semble pas satisfaire l’administration. Alors, dossier bloqué ? Pas forcément. À travers les échanges des débatteurs — Jacques Vernier, président de la commission des filières REP au ministère ; et Carl Enckell, avocat représentant pour les organisations professionnelles —, il semble bien que la réflexion pourrait se recentrer utilement sur le seul sujet des « non inertes — non dangereux ».

Pour autant, si elles affirment leur volontarisme pour animer la suite de ces efforts, les organisations professionnelles sont réticentes à la mise en place d’une REP. Elles en appellent plutôt à une gouvernance originale, de l’ordre de l’« interprofession »… une notion dont l’imprécision ne semble pas satisfaire l’administration. Alors, dossier bloqué ? Pas forcément. À travers les échanges des débatteurs — Jacques Vernier, président de la commission des filières REP au ministère ; et Carl Enckell, avocat représentant pour les organisations professionnelles —, il semble bien que la réflexion pourrait se recentrer utilement sur le seul sujet des « non inertes — non dangereux ».