Questions autour d’une filière REP du bâtiment – Assises Nationales des déchets 2019

Les 15ème Assises Nationales des Déchets se sont déroulées à Nantes les 2 et 3 octobre 2019, dans un contexte législatif actif avec le projet de loi anti gaspillage et économie circulaire.

FAQ : INTÉGRER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BTP

REP des déchets du bâtiment : le calendrier décalé se précise

Responsabilité élargie des producteurs de #déchets du #bâtiment : le calendrier se précise et confirme le vide juridique entre :

– la date d’entrée en vigueur « juridique » de la REP, fixée au 1er janvier 2022,

– et son entrée en vigueur opérationnelle, qui interviendra de façon certaine bien plus tard.

1/ Le Ministère de la Transition écologique vient d’engager le 23 novembre 2021, auprès des acteurs intéressés, la phase de consultation restreinte des projets de décret et de cahier des charges de la filière REP bâtiment.

2/ Les parties prenantes ont jusqu’au 8 décembre pour faire part de leurs commentaires.

3/ La consultation publique obligatoire sur le cahier des charges pourra ensuite se tenir (3 à 4 semaines).

4/ De sorte que la publication au Journal Officiel (JO) n’interviendra pas avant janvier 2022.

5/ Les éco-organismes candidats connaitront alors les règles définitives et pourront élaborer leurs dossiers de demande d’agrément accompagnés des documents techniques juridiques (barèmes, contrats d’adhésion, contrat de référencement et de soutien financier, marchés de service…). Ce qui prendra plusieurs semaines/mois à compter de la publication des textes au JO.

6/ A compter de la réception des candidatures (délai indéterminé car aucune règle), le Ministère aura ensuite six mois pour se prononcer (art R 541-87 Code env).

7/ Une fois agrées, le ou les éco-organismes pourront passer les contrats avec les professionnels du déchets (guichet ouvert ou marché de service avec, dans ce dernier cas, de possibles allotissements avec appel d’offre et mise en concurrence) fixant les règles à respecter de part et d’autre (montant du soutien, modalités de la collecte, tri, reporting, soutien aux collectivités territoriales …).

8/ C’est seulement à compter de cette date que le dispositif sera alors pleinement opérationnel, notamment les soutiens financiers

(voir en ce sens le CP du Ministère : https://www.ecologie.gouv.fr/gouvernement-precise-modalites-mise-en-oeuvre-nouvelle-filiere-responsabilite-elargie-des)

Ainsi, le maintien dans le projet de décret d’une date de démarrage de la filière au 1er janvier 2022 interroge.

S’agit-il d’une mesure d’affichage ?

Le Ministère de l’environnement attend-il des metteurs en marché qu’ils mettent en place des systèmes individuels en urgence pour combler les quelques mois de carence ?

Les producteurs de déchets qui répondent aux conditions de la loi et du décret (tri…) pourront-ils prétendre à une gestion ou un traitement sans frais de leurs déchets ? Dans ce cas, qui paiera ?

Les collectivités territoriales devront-elles continuer à réceptionner sans contrepartie des déchets du bâtiment dans les déchetteries publiques ?

Les éco-organismes en préfiguration devront-ils pallier à cette situation via une application rétroactive de la REP par rapport à leur date d’agrément ?

En pratique, si une certaine rétroactivité peut-être envisageable, elle implique d’assortir au dispositif déjà fort complexe de la REP Bâtiment des modalités supplémentaires. Ce qui dépend du reste exclusivement du volontariat des metteurs en marché, dans la mesure ou ils ne sont pas responsables de ce calendrier.

Il est compréhensible que l’ambition de la REP bâtiment implique un délai supplémentaire préalable à sa mise en oeuvre; ce que les acteurs intéressés ont du reste demandé depuis l’adoption de la loi AGEC fixant cette date ambitieuse du 1er janvier 2022.

Il est cependant important que chacun comprenne les modalités et les conséquences de ce délai supplémentaire qui, en l’état des derniers projets en consultation, ne semble pas clairement assumé.

A lire les documents en consultation restreinte :

1/ Le projet de décret de la REP bâtiment projet décret.pdf

2/ Le projet de cahier des charges de la REP bâtiment Projet CDC REP.pdf

Déchets du bâtiment : La consultation publique du projet de décret REP est terminée

Afin notamment de réduire le nombre de déchets du bâtiment dans les dépôts sauvages, le gouvernement a organisé la création d’une filière de responsabilité élargie du producteur (REP). Ainsi, la loi AGEC, adoptée en 2020, prévoit l’entrée en vigueur de cette nouvelle responsabilité pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) au 1er janvier 2022.

Pour ce faire, le gouvernement a élaboré plusieurs mesures d’application de cette REP, dans un projet de décret dont la mise en consultation s’est terminée le 26 juillet 2021 (Projet de décret relatif à la responsabilité élargie du producteur pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment).

La consultation publique du cahier des charges de la filière REP doit à présent commencer.

Travaux du bâtiment : le gouvernement fixe les conditions du nouveau diagnostic pré-démolition (PMD)

Par deux décrets n° 2021-821 et n° 2021-822 du 25 juin 2021, le gouvernement vient préciser les conditions relatives au diagnostic dit PMD (gestion des produits, matériaux et déchets issus du bâtiments).

L’objectif est d’apporter aux acteurs des travaux du bâtiments des règles une méthodologiques permettant de disposer d’une « carte d’identité du bâtiment », soit un document de référence, avec des données fiables et quantifiées. Il améliore le processus de déconstruction sélective, et la traçabilité des matériaux et déchets du bâtiment.

L’ancien diagnostic était critiqué à plusieurs égard : exclusivement relatif aux déchets, il était réalisé dans seulement 5 % des cas.

Le nouveau diagnostic pré-démolition (PMD) doit répondre aux attentes et objectifs en devenant une condition préalable et utile à la bonne mise en œuvre de l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment.

Le cabinet Enckell Avocats a été associé à la concertation conduite pour l’élaboration de ce texte, en partenariat avec d’autres parties prenantes. Ce sujet, bien que technique, est indispensable, avec le tri et la traçabilité, à l’essor de l’économie circulaire du bâtiment.

Voici notre analyse des décrets.

Terres excavées et sédiments : le gouvernement fixe les conditions la sortie du statut de déchet

Contexte

Les travaux du BTP génèrent chaque année plus de 200 millions de tonnes de déchets et déblais. Afin d’améliorer leur gestion et de renforcer l’économie circulaire, le gouvernement a mis en place un nouvel édifice légal règlementaire depuis la loi LTECV, renforcé par la loi AGEC.

Un arrêté ministériel du 4 juin 2021 sur la sortie du statut de déchets pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement, publié au Journal Officiel le 27 juin 2021, fixe les critères permettant à ces déchets de devenir des produits, pour plus grande acceptabilité des matières premières secondaires.

Poursuivant la démarche d’adaptation et de simplification de la prévention et de la gestion des déchets, il complète la règlementation spécifique aux terres excavées et aux sédiments et répond ainsi à une demande de sécurité juridique des professionnels du secteur (notamment pour les terres les acteurs du Grand Paris express, mais aussi pour les sédiments Voies navigables de France).

Ce texte est adopté dans la continuité de trois récents décrets pris en application de la loi AGEC (un décret sur la traçabilité des déchets, un décret sur le contrôle par vidéo des décharges, et un décret sur la sortie du statut de déchet). Ainsi, depuis que la sortie du statut de déchet n’exige plus de recourir à une installation (ICPE ou IOTA), tout producteur ou détenteur peut demander à l’autorité compétente d’en établir les critères.

C’est à ce titre que l’arrêté ministériel du 4 juin 2021 précise les critères de sortie du statut de déchet des terres excavées et des sédiments. Que faut-il en retenir ?

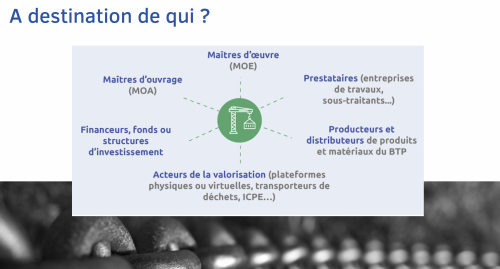

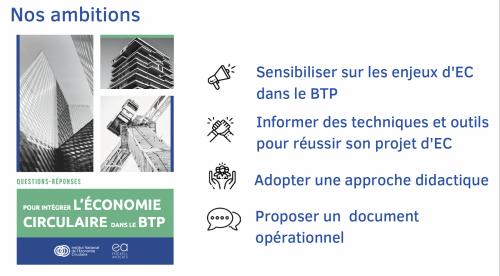

FAQ : Intégrer l’économie circulaire dans le BTP

Elaborée dans le cadre d’une collaboration entre l’Institut National de l’Economie Circulaire et Maître Carl Enckell, cette publication identifie les leviers à mobiliser pour faciliter l’implémentation de l’économie circulaire dans le BTP.

Opérationnel et didactique, ce document traite, sous forme de questions – réponses, un ensemble de thématiques pour réussir son projet d’économie circulaire.

Avec la participation de nombreux partenaires.

Pour télécharger la FAQ, c’est ICI

Ou ici : https://institut-economie-circulaire.fr/faq-integrer-leconomie-circulaire-dans-le-btp/

Prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 : l’environnement n’est pas discriminé par rapport à l’urbanisme !

La loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a tracé le cadre des mesures transitoires pouvant être prises par ordonnances par le Gouvernement entre le 24 mars 2020 et le 24 juin 2020 (art 11 I, Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19), notamment en ce qui concerne les règles de procédures administratives applicables. Le texte a été modifié à plusieurs reprises depuis lors. Les dernières évolutions en matière de délai résultent de l’ordonnance 2020-539 du 7 mai 2020, de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.

Désormais, les délais issus de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (art 1 loi n°2020-546 du 11 mai 2020) ne s’appliquent plus aux autorisations environnementales ni aux autorisations d’urbanisme, qui bénéficient toutes d’un régime spécial.

La cristallisation des délais des projets soumis à autorisations environnementales ou à autorisation d’urbanisme a été décidée dans un objectif de relance de l’économie et, donc, de sécurité juridique. Le Rapport au Président de la République joint à la dernière ordonnance ajoute que les délais fixés correspondent « à la date qu’avaient anticipé tous les acteurs« .

loi antigaspi et économie circulaire : un calendrier d’application ambitieux en période de crise sanitaire (MTES)

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), autrement dit Ministère de l’environnement, vient de diffuser un calendrier d’application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite AGEC.

Ce document met à jour le calendrier d’adoption des textes d’application initialement prévus au premier semestre 2020. Il permet de connaitre par avance un échéancier important pour les parties prenantes concernées par les réformes (collectivités publiques, acteurs économiques, associations et ONG…).

Le planning conserve notamment des échéances parfois très brèves dans le contexte actuel de crise sanitaire. Décryptage.

Actualisation des règles de procédures administratives pendant la crise sanitaire du Covid-19

La loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19[1] trace le cadre des mesures transitoires qui pourront être prises par ordonnances par le Gouvernement entre le 24 mars 2020 et le 24 mai 2020[2]. Les quatre ordonnances du 25 mars 2020 relatives aux règles de procédure administrative ont déjà été amplement commentées.

Elles ont cependant été modifiées depuis lors par un décret d’application du 1er avril 2020 puis une nouvelle ordonnance du 15 avril 2020.

- Adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

L’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020[3] permet pour les juridictions administratives de renforcer des formations collégiales incomplètes par des magistrats d’autres juridictions ; d’informer les parties par tout moyen des dates d’audience ; de recourir largement aux télécommunications pour tenir les audiences.

Les procédures d’urgence sont également adaptées. Sont autorisés à statuer sans audience le juge des référés et les cours administratives d’appel sur les demandes de sursis à exécution.

- Prorogation des délais échus et adaptation des procédures

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020[4] autorise le report de l’accomplissement de démarches administratives (acte, formalité, inscription…) quand elles n’ont pas pu être réalisées pendant la durée de l’état d’urgence augmentée d’un mois. Elles pourront l’être après cette période dans le délai normalement prévu et au plus tard dans les deux mois suivant la fin de cette période. L’ordonnance proroge certaines mesures juridictionnelles ou administratives.

Elle précise également la suspension de certains délais pour les relations avec l’administration, essentiellement dans les procédures où le silence de l’administration vaut acceptation.

Cette ordonnance a cependant par la suite été modifiée et complétée par un décret et une ordonnance créant des régimes spécifiques en matière d’ICPE et d’urbanisme.

1/ Ainsi en application du décret n° 2020-383 du 1er avril 2020[5] portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, certains délais suspendus reprennent leur cours à compter du 3 avril 2020 compte tenu des enjeux pour la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement (par ex. : délais relatifs à la réalisation de travaux fixés dans les autorisations environnementales ou la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques).[6]

2/ De plus, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19[7] publiée au Journal Officiel du 16 avril, prévoit dans son article 8, d’introduire de nouveaux articles à l’ordonnance n°2020-306.

Concernant les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme (nouvel article 12 bis de l’ordonnance 2020-306), sont modifiés les délais relatifs aux décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir. On distingue :

- si le délai a expiré avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.

- si le délai expire après le 12 mars 2020, le délai est suspendu entre le 12 mars 2020 et le 24 mars 2020. Il recommence à courir le 24 mai 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours, pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction[8].

- si le délai de recours devait commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.

Concernant les délais d’instruction (nouvel article 12 ter de l’ordonnance 2020-306), sont concernés les « délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables […] ainsi que les procédures de récolement« . De plus, «les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent. ». On distingue :

- Si le délai a expiré et produit ses effets avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.

- Si le délai expire après le 12 mars 2020, il est suspendu entre le 12 mars et le 24 mai.

- Si le délai devait commencer entre le 12 mars et le 24 mars 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.

Concernant les délais relatifs à certaines procédure de préemption (nouvel article 12 quarter de l’ordonnance 2020-306), ceux-ci sont modifiés dans les mêmes conditions que les délais d’instruction.

Concernant les enquêtes publiques, consultation et participation du public, les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n°2020-306 relatives aux enquêtes publique réalisées pour des projets présentant un intérêt national et un caractère urgent demeurent. Toutefois, l’article 5 de l’ordonnance n°2020-427 modifie l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 : les délais prévus pour la consultation ou la participation du public (à l’exception des enquêtes publiques régies par l’article 12) sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours après le 24 mai 2020.

Recommandation : Dans le cadre de projets nécessitant l’obtention de plusieurs autorisations administrations, il convient de prendre en compte les délais, ainsi que les délais du décret du 1er avril 2020[9] créant un régime spécifique pour les ICPE.

Par ailleurs, le rapport au Président de la République[10] indique que la date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’est fixée qu’à titre provisoire. Elle méritera d’être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d’accompagnement de la fin du confinement. Le Gouvernement devra adapter en conséquence la fin de la « période juridiquement protégée » pour accompagner la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais.

- Mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats de la commande publique

L’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020[11] adapte les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des contrats publics, en particulier les règles relatives aux contrats de la commande publique.

Il peut y avoir prolongation des délais des procédures de passation en cours, et aménagement des modalités de mise en concurrence.

Il peut également y avoir prolongation des contrats dont la durée d’exécution arrive à échéance pendant cette période au-delà de la durée maximale indiquée dans le code de la commande publique, et les autorités contractantes sont autorisées à s’approvisionner auprès de tiers malgré d’éventuelles clauses d’exclusivité.

Des mesures sont également prises afin de faire obstacle aux sanctions pouvant être infligées aux titulaires de contrats publics qui ne pourraient pas respecter certaines clauses en raison de l’état d’urgence sanitaire.

Le texte fixe également des règles dérogatoires concernant le paiement des avances et des modalités d’indemnisation en cas de résiliation de marchés publics ou d’annulation de bons de commande.

Par Carl Enckell et Lisa Viry, Enckell Avocats

[1] Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée au JORF le 24 mars 2020

[2] Art. 4 Loi n°2020-290 du 23 mars 2020

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&categorieLien=id et https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/ordonnance_juridictions_administratives_cnb.pdf

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644

[5] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&categorieLien=id

[6]https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F4F264E1E7578C3A86960643646A390.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776739&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639

[7] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id

[8] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF n°0093 du 16 avril 2020

[9] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&categorieLien=id

[10] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800867&categorieLien=id

[11] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875

Décret du 16 avril 2020 (composantes de la TGAP) : les déblais de chantier du BTP toujours exemptés

Le décret du 16 avril 2020 n° 2020-442 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (entré en vigueur le 19 avril 2020) vient, entre autre chose, modifier les produits taxables de la composante sur les matériaux d’extraction de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Pour rappel, la TGAP, dont les principes sont codifiés à l’article 266 sexies du code des douanes, se décline en cinq composantes : déchets, émissions, huiles, lessives et matériaux d’extraction.

Ainsi, le décret du 16 avril 2020 abroge le décret du 21 février 2001 qui définissait les matériaux visés par la composante matériaux d’extraction.

| Article 1, Décret n°2001-172 du 21 février 2001 (abrogé le 19 avril 2020) | Article 2, Décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 (en vigueur le 19 avril 2020) |

| Les matériaux d’extraction mentionnés au 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes sont ceux des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l’exclusion des pierres taillées ou sciées, des pavés, de l’ardoise, de l’argile, du gypse et du calcaire et de la dolomie industriels.

Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérés comme « calcaire industriel » et « dolomie industrielle » les produits de l’espèce destinés à être utilisés pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales et à enrichir les terres agricoles. |

Les matériaux d’extraction qui relèvent des positions et sous-positions suivantes de la nomenclature combinée figurant en annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année où intervient le fait générateur mentionné au 6 de l’article 266 septies du code des douanes, sont ceux qui remplissent les caractéristiques mentionnées au a du 6 du I de l’article 266 sexies du même code : 1° Sables naturels de la position 2505 ; 2° Cailloux, graviers et pierres concassées de la sous-position 2517 10 ; 3° Granulés, éclats et poudre de diverses pierres des sous-positions 2517 41 et 2517 49 |

Comparaison des matériaux concernés par la composante matériaux d’extraction de la TGAP

Le décret du 16 avril 2020 détail les deux critères cumulatifs pour rendre éligible des matériaux d’extraction à la TGAP.

Le premier concerne les caractéristiques (la nature) des matériaux livrés ou utilisés pour la première fois (fait générateur). Il s’agit de :

« 1° Sables naturels de la position 2505 ;

2° Cailloux, graviers et pierres concassées de la sous-position 2517 10 ;

3° Granulés, éclats et poudre de diverses pierres des sous-positions 2517 41 et 2517 49 »

Le second énonce que les usages de ces matériaux d’extraction sont :

« 1° la fabrication des couches d’assises et de surface, y compris les ballasts, des immeubles, notamment les voies de circulation, à l’exclusion de la fabrication du liant des enrobés

2° la fabrication de béton, à l’exclusion de la fabrication du liant. »

Bien que, le décret du 16 avril 2020 reste silencieux quant au statut des matériaux excavés lors de travaux de construction, il supprime la référence aux matériaux « des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil » (article 1, décret n°2001-172 du 21 février 2001).

Cela s’inscrit dans la lignée de la circulaire TGAP du 27 juin 2019 selon laquelle «les matériaux excavés dans le cadre des travaux de construction ou de génie civil ne sont pas soumis à la TGAP lorsqu’ils sont utilisés pour les besoins du chantier ou livrés en dehors de l’enceinte du chantier » (page 75).

Voir en ce sens l’article : http://www.enckell-avocats.com/archive/2019/01/28/les-deblais-de-chantier-valorises-sont-exemptes-de-la-taxe-g-6124350.html

Dans ce cadre, le décret du 16 avril 2020 ne remet pas en cause l’exemption de la TGAP extraction aux déblais de chantier.

Carl Enckell et Lisa Viry, Enckell Avocats

Questions autour d’une filière REP du bâtiment – Assises Nationales des déchets 2019

Les 15ème Assises Nationales des Déchets se sont déroulées à Nantes les 2 et 3 octobre 2019, dans un contexte législatif actif avec le projet de loi anti gaspillage et économie circulaire.

Débats de haute qualité au sein de l’atelier 6 des Assises. Autour de la mise en place d’une filière REP du bâtiment, les avis des parties prenantes, professionnels et ministère, divergent. Mais le dialogue reste ouvert.

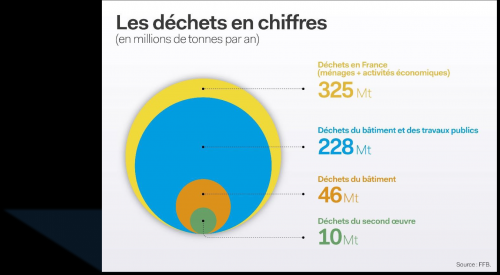

« BTP : on y est », provoquait le titre de cet atelier. En effet, le recyclage et le réemploi dans les travaux publics sont devenus une réalité. Mais si ça avance pour le « TP », le sujet complexe est désormais celui du Bâtiment (le « B »). Un sujet de poids — 42 à 46 millions de tonnes par an —pour lequel on se dirige vers la mise en place d’une filière REP, le projet de loi ayant franchi le cap du Sénat.

« BTP : on y est », provoquait le titre de cet atelier. En effet, le recyclage et le réemploi dans les travaux publics sont devenus une réalité. Mais si ça avance pour le « TP », le sujet complexe est désormais celui du Bâtiment (le « B »). Un sujet de poids — 42 à 46 millions de tonnes par an —pour lequel on se dirige vers la mise en place d’une filière REP, le projet de loi ayant franchi le cap du Sénat.

Positions tranchées

Les parties prenantes sont encore divisées. La diversité des matériaux à traiter, mais aussi la multiplicité des acteurs concernés, et possiblement assujettis à la REP (producteurs, distributeurs, maîtres d’œuvre, traiteurs de matériaux…), incite les professionnels à une grande prudence. 14 organisations professionnelles se sont rassemblées pour commander une étude exhaustive sur le sujet.

Les parties prenantes sont encore divisées. La diversité des matériaux à traiter, mais aussi la multiplicité des acteurs concernés, et possiblement assujettis à la REP (producteurs, distributeurs, maîtres d’œuvre, traiteurs de matériaux…), incite les professionnels à une grande prudence. 14 organisations professionnelles se sont rassemblées pour commander une étude exhaustive sur le sujet.

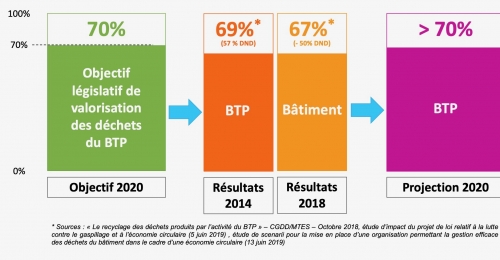

Ses chiffres correspondent à ceux des administrations, avec notamment la mise en valeur des objectifs 2020 de valorisation matière première à coup sûr atteints (70 %) pour les inertes… mais pas pour les « non inertes-non dangereux ». En toute logique puisqu’il s’agit des multiples matériaux du second œuvre — pour environ 10 millions de tonnes annuelles — où le déficit de recyclage est réel (plastique, plâtres, bois…) malgré les progrès déjà réalisés.

Quelle organisation ?

Pour autant, si elles affirment leur volontarisme pour animer la suite de ces efforts, les organisations professionnelles sont réticentes à la mise en place d’une REP. Elles en appellent plutôt à une gouvernance originale, de l’ordre de l’« interprofession »… une notion dont l’imprécision ne semble pas satisfaire l’administration. Alors, dossier bloqué ? Pas forcément. À travers les échanges des débatteurs — Jacques Vernier, président de la commission des filières REP au ministère ; et Carl Enckell, avocat représentant pour les organisations professionnelles —, il semble bien que la réflexion pourrait se recentrer utilement sur le seul sujet des « non inertes — non dangereux ».

Pour autant, si elles affirment leur volontarisme pour animer la suite de ces efforts, les organisations professionnelles sont réticentes à la mise en place d’une REP. Elles en appellent plutôt à une gouvernance originale, de l’ordre de l’« interprofession »… une notion dont l’imprécision ne semble pas satisfaire l’administration. Alors, dossier bloqué ? Pas forcément. À travers les échanges des débatteurs — Jacques Vernier, président de la commission des filières REP au ministère ; et Carl Enckell, avocat représentant pour les organisations professionnelles —, il semble bien que la réflexion pourrait se recentrer utilement sur le seul sujet des « non inertes — non dangereux ».

Une autre échelle de territoire ?

Peut-être faudrait-il également prendre l’avis éclairé d’autres experts, comme celui de Thibaut Mariage, représentant la Fédération wallonne des Recycleurs de Déchets de construction Federeco, qui démontre que la mise en œuvre d’un effort de collecte et de recyclage de déchets du BTP peut être un vrai succès. Lors de l’atelier, il a sans surprise vanté le maillage des centres de recyclage et leur proximité avec les chantiers, qui en ont fait la réussite, avec également la mise en place d’une haute exigence en matière de conformité réglementaire, avec des normes de qualité contrôlées et des cahiers des charges exigeants. Mais peut-être cette réussite tient-elle surtout à l’échelle du territoire concerné, restreint pour ce qui est de la Wallonie ? Ce qui ne pourrait se transposer en France qu’avec la mobilisation d’entités telles que les Régions.

—————————————————————————————————————

Les 14 organisations professionnelles qui ont confié au groupement ENOTIKO, INDDIGO et ENCKELL AVOCATS une étude nationale ayant pour objectifs de faire un état des lieux le plus complet possible de la gestion des déchets du bâtiment, puis d’identifier des solutions d’amélioration de la collecte et de la valorisation des déchets du bâtiment, sont : AIMCC – Association française des industries des produits de construction, CAPEB – Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, CGI – Confédération Française du Commerce de Gros et International, FDME – Fédération des Distributeurs de matériel électrique, FEDEREC (Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage), FFB – Fédération Française du Bâtiment, Fnade – Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement, FNAS – Fédération Française des Négociants Appareils Sanitaires, FNBM – Fédération du Négoce du Bois et des Matériaux de Construction, FND – Fédération Nationale de la Décoration, Union sociale pour l’habitat, SEDDRe – Syndicat des Entreprises de Déconstruction, Dépollution et Recyclage, SNEFiD – Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet, UNICEM – Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction.

Les conclusions de l’étude doivent alimenter les réflexions des pouvoirs publics lancées à l’occasion de la publication de la Feuille de Route Économie Circulaire (FREC) au printemps 2018 et devant aboutir dans le cadre de la loi Anti gaspillage et économie circulaire. Cette étude doit permettre de créer les conditions de décision et de mise en œuvre de solutions permettant de :

• favoriser le réemploi des matériaux en fin de vie des bâtiments ;

• optimiser la collecte des déchets pour toutes les entreprises ;

• accompagner le développement des filières de réemploi, recyclage et valorisation ;

• éviter les dépôts sauvages.

Nouvelle session de formation ENCKELL AVOCATS / RECOVERING -Les déchets du BTP sont les ressources de demain

L’actualité en matière de sortie de statut de déchets de certains matériaux vient de montrer que la frontière entre les déchets et les ressources tend à disparaitre.

L’actualité en matière de sortie de statut de déchets de certains matériaux vient de montrer que la frontière entre les déchets et les ressources tend à disparaitre.

Dans ce contexte, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering poursuivent leurs formations/débats sur cette thématique.

Le jeudi 2 octobre 2014, de 9h à 12h30, nous organiserons une nouvelle session de formation : « Les déchets du BTP sont les ressources de demain: Comment maitriser l’évolution des filières et de la réglementation ? »

Les maîtres d’ouvrage publics ou privés et les entreprises du secteur se doivent de contribuer à la transformation qui s’annonce, tout en prenant en considération les nombreux aspects techniques, économiques et réglementaires. Or cela ne peut se faire qu’avec une connaissance des enjeux, lesquels sont encore trop mal connus.

C’est pourquoi nous vous proposons, avec Jean-Yves Burgy d’analyser la faisabilité des projets au regard du cadre juridique et de ses évolutions prochaines. La formation se déroulera au Cabinet Enckell Avocats le jeudi 2 octobre 2014 de 9h à 12h30.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

Autorisation environnementale : le juge peut forcer sa régularisation malgré l’inertie du préfet (CAA Douai, 29 août 2024)

La procédure dite de régularisation « dans le prétoire » a été inscrite au code de l’environnement en 2017 pour faire aboutir des projets industriels et d’énergies renouvelables (notamment parcs éoliens) malgré des recours en justice. En pratique, elle peut durer et demeurer aléatoire. Cette décision démontre l’efficacité du dispositif, y compris si l’Etat, après avoir accordé une autorisation illégale, refuse in fine de la régulariser. En octroyant la régularisation malgré le refus du préfet, le juge se comporte comme un administrateur et se substitue à l’inertie de l’Etat.

En l’espèce, suite à un recours dirigé contre l’autorisation environnementale d’un projet éolien, le juge administratif avait pris un sursis à statuer (SAS) dans l’attente de sa régularisation. Deux ans plus tard, la société n’avait toujours pas obtenu l’arrêté préfectoral nécessaire à la continuité de son projet. Finalement, la Cour administrative d’appel de Douai délivre elle-même la régularisation attendue, après avoir jugé que l’inertie de l’administration était illégale (CAA Douai, 29 août 2024, 24DA00695).

1/ Une innovation prétorienne

Le recours direct contre un refus de régularisation est possible. Un refus tacite de régularisation est un acte administratif faisant grief, de sorte qu’il peut faire l’objet d’un recours. La particularité est l’articulation de ce recours mené par la société porteur du projet éolien, avec celui entamé initialement par les opposants contestant ledit projet.

Les opposants ont demandé l’annulation de l’arrêté d’autorisation environnementale alors que la société demande, quatre ans plus tard, l’annulation du refus de régulariser la même autorisation environnementale. Suivant les conclusions de sa rapporteure publique, la Cour juge que ce nouveau recours implique un recours distinct (voir en ce sens CE, 9 novembre 2021, Sté Lucien Viseur req. 440028 B), n’y reconnaissant que le statut d’observateur aux opposants.

La rapporteure publique recommande également aux juges d’examiner la légalité du refus de régularisation avant de poursuivre l’instance dirigée contre l’autorisation initiale suspendue.

Le silence opposé par le préfet à une demande de régularisation vaut refus. En l’espèce, le préfet n’avait pas explicitement refusé la demande de la société mais s’était contenté de rester silencieux.

Pour conclure que cette inertie équivaut à un refus, la Cour se base sur le délai du droit commun énoncé à l’article L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le principe est que silence gardé par l’administration (deux mois après la demande) vaut acceptation. Par exception, le silence vaut refus dans certains cas, tel que la demande d’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental (annexe du décret 2014-1273 du 30 octobre 2014).

La Cour juge que la demande de la société tendant à la délivrance d’une autorisation modificative, « devait conduire le préfet à apprécier s’il impliquait une modification substantielle ou seulement notable du projet autorisé. Dans la mesure où, d’une part, l’une ou l’autre de ces modifications était susceptible de justifier soit une nouvelle étude d’impact, soit une modification de l’étude d’impact et où, d’autre part, l’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental déroge au principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation » (considérant 11). Une décision tacite est donc née, mais elle vaut refus. En outre, une décision tacite de refus est par principe illégale dans la mesure où elle n’est pas motivée.

Un nouvel exemple du juge administrateur. Le juge n’a pas régularisé l’acte spontanément. C’est seulement au vu de la durée de la procédure de régularisation et de l’inertie de l’administration qu’il fait usage de ses pouvoirs de plein contentieux et se substitue à l’administration pour permettre à la continuité du projet. La rapporteure publique souligne que reconnaître cette action est le seul moyen de combattre la tendance de l’administration de refuser de statuer expressément sur certains projets éoliens.

Ainsi, la Cour précise que « [le juge administratif] a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée puis, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions » (considérant 31). La formulation de ce considérant de principe laisse entendre que le juge peut régulariser ou compléter la procédure, avant d’accorder lui-même l’autorisation.

2/ Comment procéder lorsque la procédure de régularisation n’aboutit pas ?

La procédure ordinaire : classique mais robuste. Dans le cas où l’acte est susceptible d’être régularisé, le juge sursoit à statuer en fixant un délai pour l’administration (article L. 181-18, I, 2° du code de l’environnement).

Le recours des tiers dirigé contre l’autorisation est alors suspendue jusqu’à ce que le préfet statue sur la mesure de régularisation. De plus, le Conseil d’Etat a précisé, dans un avis contentieux, que le juge doit user de ses pouvoirs de régularisation lorsque les conditions en sont réunies à le faire (CE, avis contentieux, 10 novembre 2023, n° 474431). La régularisation est donc devenue le principe, et non pas une simple faculté.

Enfin, le dépassement éventuel du délai fixé par le juge pour mener la procédure de régularisation ne constitue pas une entrave (Voir en ce sens CE, 16 février 2022, Société MSE la Tombelle, req. 420554, 420575 à propos de la régularisation d’un permis de construire selon l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, « [le juge administratif] ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué »).

La procédure finalisée par le juge : une exception. Le juge a certes l’obligation de sursoir à statuer en l’attente de l’acte de régularisation. Mais si celui-ci tarde à arriver, en raison d’un blocage du préfet, comment agir ?

En suivant l’exemple du cas d’espèce, le porteur du projet, doit d’abord procéder aux formalités qui lui incombent nécessaires pour régulariser les vices constatés (par ex. mise à jour du dossier).

Il doit ensuite demander à l’administration, au besoin après qu’elle ait finalisé les formalités à même de régulariser l’autorisation illégale (par ex. demande d’avis ou enquête publique complémentaire) de délivrer une autorisation modificatrice, à savoir un arrêté préfectoral complémentaire portant régularisation.

Si l’administration refuse explicitement ou ne répond pas, le porteur de projet peut saisir le juge pour contester cette décision. Si la décision préfectorale de refus est jugée illégale, c’est le juge qui accordera – le cas échéant après avoir régularisé ou complété la procédure – lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe.

Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

La société Nièvre Agrisolaire a obtenu trois permis de construire, délivrés par arrêtés du préfet de la Nièvre en janvier 2023 pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol comprenant modules, quinze postes de transformation, et un poste de livraison.

Saisi d’un recours formé par des associations, le tribunal administratif de Dijon a rendu son jugement le 26 janvier 2024. Il procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Celle-ci résulte de l’association entre des panneaux photovoltaïques et la production de fourrages agricole de haute qualité incluant un séchoir thermovoltaïque.

Le juge reconnait ensuite des fragilités juridiques mais permet la régularisation du projet via la production d’un complément à l’étude d’impact puis un permis modificatif (jugement TA Dijon, 1re ch., 26 janv. 2024, n° 2300854).

Les communes objet du projet n’ayant pas de PLU, c’est le RNU qui s’applique.

1. Reconnaissance de la nature agrivoltaïque du projet

La question de la nature agrivoltaïque du projet relève au moins autant de la législation de l’énergie que de celle de l’urbanisme.

Ainsi, la définition d’une installation agrivoltaïque est désormais inscrite à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, résultant de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite APER). Parmi d’autres conditions, la production agricole doit être l’activité principale de la parcelle agricole. La consultation publique du projet de décret d’application s’est quant à elle terminée en janvier 2024.

Les permis de construire objets du jugement du tribunal administratif de Dijon le 24 janvier 2024 sont antérieurs à la loi, ce qui peut expliquer pourquoi il ne s’y réfère pas. En revanche, le jugement procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Le juge administratif recourt ainsi en quelque sorte à la technique jurisprudentielle dite du « faisceau d’indices » :

- le projet implique le remplacement de cultures céréalières et oléo-protéagineuses exploitées sur les parcelles d’assiette par une production fourragère dite « de haute qualité » répondant aux enjeux du plan dit « K végétales » lancé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à la fin de l’année 2020.

- la centrale solaire « sera construite de façon à permettre le maintien d’une activité agricole au sein des parcelles », avec notamment des distances minimales entre les rangs de modules photovoltaïques adaptées à la circulation des engins agricoles.

- un séchoir thermovoltaïque dimensionné à l’organisation de l’exploitation assurera la production d’un fourrage séché en grange, d’une valeur nutritive notablement supérieure à celle du fourrage en champs et offrant de meilleurs débouchés commerciaux

Le tribunal relève également que « les ouvrages de production d’énergie et le séchoir concourent à la réalisation d’un même projet […] à savoir la construction d’un parc dit « agrivoltaïque », associant à la production d’électricité celle d’un fourrage » (considérant 13).

Enfin, le tribunal juge que le séchoir thermovoltaïque que la société envisage de construire (bâtiment de 80 mètres) concourt à la qualification de projet agrivoltaïque, dans la mesure où il permettra la production d’un fourrage à proximité du siège de l’exploitation, avec un débouché économique pour l’agriculteur.

Au vu de ces éléments, et alors même qu’il implique un changement du type de culture exercé sur le terrain (75 hectares de maïs), il apparait que la production agricole sera significative par rapport à la production d’électricité.

2. Les arguments rejetés par le tribunal

Le juge rejette les moyens avancés par les requérants s’agissant de l’appréciation satisfaisante et proportionnée des incidences du projet sur les paysages et le patrimoine culturel.

Le tribunal a également rejeté le moyen selon lequel l’étude d’impact serait insuffisante du fait du manque d’estimation des émissions attendus (pollution air eau sol sous-sol) puisque les parcelles concernées font déjà l’objet d’une exploitation agricole intensive.

Les moyens relatifs à l’illégalité de l’enquête publique sont également rejetés, ainsi que celui concernant la dérogation espèce protégée, en soulignant que l’obtention de la dérogation conditionne uniquement la mise en œuvre du permis de construire, mais pas sa légalité.

3. Les arguments accueillis par le tribunal

Le juge accueille néanmoins deux des arguments de procédure avancés par les requérants.

Le premier concerne le périmètre de l’étude d’impact (considérant 14). En effet, le juge rappelle que l’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que tout projet constitué de plusieurs interventions dans le milieu naturel doit être évalué dans son ensemble, même en cas de fractionnement dans le temps et l’espace, afin de comprendre ses incidences environnementales globales.

Le tribunal conclut que la construction du séchoir est nécessaire en raison du changement de type de culture induit par le parc photovoltaïque. Ces deux éléments concourent à la réalisation d’un même projet, qualifié d’agrivoltaïque. Par conséquent, l’étude d’impact aurait dû couvrir l’ensemble du projet, y compris la construction du séchoir.

Il estime que l’absence d’analyse des incidences environnementales du séchoir dans l’étude d’impact constitue une insuffisance préjudiciable à l’information complète de la population.

Le second moyen concerne la notion d’ensemble immobilier unique (considérant 49). L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme requiert une autorisation de construire pour toute construction, même sans fondations. Selon l’article L. 421-6, la construction d’un ensemble immobilier unique devrait normalement faire l’objet d’une seule autorisation, sauf si l’ampleur et la complexité du projet justifient des permis distincts. Les requérants reprochent à la société Nièvre Agrisolaire de ne pas avoir inclus le séchoir dans ses demandes de permis, bien que celui-ci soit considéré comme essentiel pour maintenir des activités agricoles significatives sur les parcelles du projet.

Le tribunal affirme que le parc photovoltaïque et le séchoir, bien que distincts du point de vue technique et économique, forment un ensemble immobilier unique en raison de leurs liens fonctionnels et de leur impact sur le maintien des activités agricoles.

L’absence de présentation du séchoir dans les demandes de permis rend donc impossible une évaluation globale par l’autorité administrative du respect des règles d’urbanisme et de la protection des intérêts généraux.

4. Conséquences du jugement

Le juge fait usage de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme et soumet le projet à régularisation pour chacun de ces deux vices, permettant ainsi de sauver le projet. En effet, s’agissant du périmètre de l’étude d’impact, il demande la production d’un complément à celle-ci. Quant à la qualification d’ensemble immobilier unique comprenant le séchoir, un permis modificatif est sollicité.

L’affaire sera donc à nouveau jugée dans quelques mois une fois la procédure de régularisation accomplie.

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

La société EcoDDS, éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 n°2020-1455 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (REP), pris pour application de la loi AGEC.

Par une décision du 10 novembre 2023 n° 449213, publié au Journal Officiel n°0264 du 15 novembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé la solidité juridique du régime de la responsabilité élargie du producteur (REP) en apportant certaines précisions utiles (I).

Un des moyens présentés a cependant été retenu par le juge, relatif au mandat de représentation des producteurs (article R. 541-174 du code de l’environnement). Son annulation emporte des conséquences importantes immédiates pour les éco organismes (II).

I. Les dispositions conformes à la loi

La redevance versée à l’ADEME. Elle n’est pas une condition financière préalable au sens de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les missions de suivi de l’Ademe sont également conformes à la loi AGEC.

La résorption des dépôts sauvages. Il revient au cahier des charges de chaque éco-organisme de prévoir au cas par cas si les coûts de ramassage et de traitement des déchets illégalement abandonnés sont pris en charge. Par ailleurs, ce dispositif ne méconnait pas les dispositions du TFUE relatives aux restrictions quantitatives, ni les objectifs de la directive Déchets s’agissant des couts nécessaires à la gestion des déchets.

Les garanties financières en cas de défaillance. Un dispositif financier a été créé pour garantir la continuité du service des éco-organismes (art R. 541-119 du code de l’environnement). Le terme « défaillance » est interprété de manière large, englobant toutes les situations pouvant compromettre la continuité du service public de gestion des déchets, tels que l’arrêt de l’activité, le non-renouvellement de l’agrément, ou des événements imprévus.

La consultation de l’Autorité de la concurrence n’était pas nécessaire, car les contrats types et l’uniformité des contributions n’entravent pas le libre choix des producteurs en matière de prix ou de conditions de vente.

La possibilité de prendre en charge les frais de mise en place des éco-organismes via les éco-contributions. Le Conseil juge que les frais de mise en place (le plus souvent engagés lors du dossier de candidature à l’agrément) peuvent être couverts par l’écocontribution au même titre que les frais de fonctionnement (considérant 47 de l’arrêt). En pratique, cette prise en charge sera rétroactive, puisque les fais de mise en place sont engagés avant l’agrément des éco-organismes.

Le soutien aux collectivités d’outre-mer. Le principe de planification par les éco-organismes est jugé conforme aux dispositions de la directive Déchets. La planification dans les collectivités d’outre-mer, régies par l’article 73 de la Constitution, sera mise en œuvre dans les cas où leurs performances sont inférieures à la moyenne métropolitaine.

Le barème amont. L’article R. 541-110 du code de l’environnement dispose que le cahier des charges peut détailler les modalités d’application du barème amont défini par la loi (L. 541-10-2 code env.). Le Conseil d’État valide cette disposition, au regard de la procédure transparente d’élaboration de ce barème, qui offre des garanties suffisantes et ne portant pas atteinte au principe de « bon rapport cout-efficacité ».

Par ailleurs, les modalités d’agrément des éco-organismes, la création et la compétence des comités des parties prenantes, la modulation de l’écocontribution, le rôle de l’organisme coordonnateur, les modalités d’autocontrôle sont également jugés conformes à la loi.

II. La disposition contraire à la loi : le mandat de subrogation pour les producteurs (art. R. 541-174 code env.)

2.1. Motifs de l’annulation

La société EcoDDS a obtenu l’annulation du décret en ce qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement. Cet article autorisait tout producteur, indépendamment de son origine, à déléguer à un mandataire la responsabilité « d’assurer le respect des obligations liées au régime de responsabilité élargie des producteurs », cette personne serait « subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur » dont il acceptait le mandat.

Le Conseil d’État relève d’abord que la directive Déchets prévoit seulement une possibilité de mandat pour les producteurs qui commercialisent sur le territoire national des produits élaborés dans autre Etat (art. 8bis §5 de la directive). Dans ce cas, le mandataire est chargé d’assurer le respect des obligations qui découlent du régime de la REP. La directive souligne en outre que les Etats membres peuvent définir d’autres exigences, telles que l’enregistrement l’information et la communication des données qui doivent être remplies par le mandataire, afin de suivre et de vérifier les obligations du producteur établi à l’étranger.

Ensuite, le Conseil d’État relève que la loi AGEC a partiellement transposé ce point de la directive à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sans mention d’un mandat, et en prévoyant simplement, pour les producteurs, l’obligation de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ». La loi aborde ensuite la mise en place d’éco-organismes agrées auxquels les producteurs transfèrent leur obligation en contrepartie d’une contribution financière.

Ainsi, d’une part, seul le décret transpose cette disposition de la directive, et, d’autre part, selon des modalités singulièrement différentes. En effet, l’article R. 541-174 du code de l’environnement résultant du décret prévoit que le mandat :

- est permis à tous les producteurs (produisant en France ou à l’étranger)

- et qu’il emporte une subrogation intégrale dans les obligations du producteur

Ce qui a une portée beaucoup plus large qu’un simple mandat au sens du droit des obligations (art. 1346 et suivants du code civil). La responsabilité attachée à un mandat classique (articles 1984 et suivants du code civil) est plus limitée. Ainsi, dans le cas du mandat avec subrogation, le mandataire doit répondre des obligations du mandant vis-à-vis des tiers. Par exemple les pénalités contractuelles dues aux éco-organismes. Au contraire, dans le cas du simple mandat, le mandant est responsable des actes du mandataire (la responsabilité du mandataire ne pouvant être engagée envers les tiers que dans le cas où il méconnait le mandat).

Les conclusions du Rapporteur public, Nicolas Agnoux, permettent d’éclairer l’arrêt sur ce point : « Ces dispositions entretiennent ainsi une confusion entre la possibilité, prévue au paragraphe 5 de l’article 8 bis de la directive, de désigner un simple « mandataire » chargé d’agir au nom et pour le compte du producteur, sans transfert de responsabilité, conformément à la définition qu’en donne le code civil (art. 1984 et 1998) et un régime de subrogation entraînant, comme l’indique la deuxième phrase de l’article, un transfert de la responsabilité élargie du producteur. Or cette seconde hypothèse apparaît non seulement contraire à la directive (CE, 13 juillet 2006, 281231) mais également entachée d’incompétence en ce qu’elle régit les obligations civiles des opérateurs ».

Pour ces raisons, le Conseil d’État juge que le pouvoir règlementaire a excédé sa compétence. L’article R. 541-174 du code de l’environnement est annulé dans son intégralité et immédiatement, sans effet différé.

2.2. Conséquences de l’annulation

Le fondement réglementaire de la subrogation intégrale ayant disparu avec l’annulation de l’article R. 541-174 code env., les mandats passés sont a minima devenus inopposables à l’administration sur ce point (cad les dispositions contractuelles désignant les mandataires des producteurs comme interlocuteurs « exclusif » de l’éco-organisme).

L’annulation emportant en outre des effets rétroactifs, l’article est censé n’avoir jamais existé, ce qui peut nécessiter une reconstitution du passé par l’administration. Cela peut donc également remettre en question les poursuites engagées et les sanctions déjà infligées à des mandataires en lieu et place des producteurs (les pénalités au titre des dispositions contractuelles spécifiques à chaque éco-organisme mais aussi au besoin les amendes administratives tel que prévu à l’article L. 5421-10-11 code env.). En cas de préjudice (risque de remboursement notamment), la responsabilité de l’État pourra être engagée.

Pour mémoire, en faisant reposer la responsabilité sur les épaules du mandataire, le décret d’application de la loi AGEC partait d’une bonne intention, consistant à faciliter les possibilités de poursuites vis-à-vis de producteurs situés à l’étranger en cas de dysfonctionnement.

De ce fait, désormais, si un producteur établi à l’étranger importe sa production en France, il est seul soumis au régime de la responsabilité élargie du producteur. Dans la mesure où il méconnaitrait ses obligations, l’éco-organisme doit le poursuivre directement et pas son mandataire.

Un mandat simple de représentation demeure possible. De même les cas particuliers ou des groupes ou maisons mères sont désignés mandataires par leurs filiales doivent pouvoir être pris en compte par les eco-organismes, y compris avec une responsabilité solidaire si elle est librement consentie.

2.3. Suites possibles

Une solution serait que le législateur vote une disposition reprenant les termes de l’article R. 541-174 du code de l’environnement, à savoir la possibilité d’un mandat avec subrogation intégrale pour les producteurs, sous réserve de sa conventionnalité et de sa constitutionnalité. Elle ne sera cependant valable que pour l’avenir, sans effets rétroactifs.