Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2021 rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de Plan de prévention des risques inondation (PPRi) (art. L. 562-2 et R. 562-2 code env.).

I. Contexte

Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d’inondation et réglementer l’urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés.

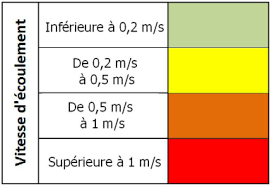

Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d’eau et de submersion marine. Ces aléas – de modérés à très forts – sont modélisés selon la hauteur de l’eau ainsi que sa dynamique (rythme d’écoulement et vitesse de montée en cas d’inondation).

La qualification des risques par les services de l’État ayant des conséquences directes sur les droits à construire, des documents méthodologiques de référence ont été élaborés pour garantir son homogénéité sur l’ensemble du territoire (par ex., circulaire du 27 juillet 2011, guide méthodologique de mai 2014). Depuis un décret de 5 juillet 2019 relatif aux « plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ces recommandations ont une valeur réglementaire.

II. Motifs d’annulation : des risques d’inondation surévalués

En l’espèce, le juge a constaté que la qualification des aléas de débordement de cours d’eau et de submersion marine par les services de l’État excédait les critères prévus par les différents documents de référence précités, ce dont il déduit l’illégalité de l’arrêté rendant ces prescriptions opposables immédiatement.

S’agissant de l’aléa de submersion marine, le juge relève que le rapport de présentation du PPRi n’évoque pas la prise en compte de la dynamique de l’eau (un des critères à prendre en compte avec la hauteur de l’eau). S’agissant de l’aléa de submersion de cours d’eau, le dossier du projet de PPRi ne démontre pas une vitesse de montée des eaux dont il résulterait une dynamique forte (vitesse d’écoulement dépassant rarement 0.50 m/ s).

La cartographie résultant de l’évaluation des aléas étant irrégulière, les projets de constructions situés sur la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) restent donc soumis à la cartographie précédente des risques (dernier plan approuvé).

Source : TA Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023 – n° 2106773