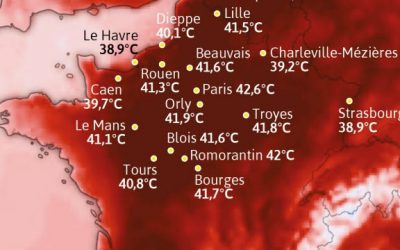

A l’heure où le Canada subit un épisode de chaleur extrême, le Conseil d’Etat a rendu une décision inédite en matière de justice climatique (CE, 1er juillet 2021, n°427301, affaire dite de Grande-Synthe). La Haute juridiction administrative a jugé que les mesures prises par l’Etat français étaient insuffisantes pour atteindre les objectifs climatiques européens et internationaux. Par conséquent, la juridiction a ordonné à l’Etat de « prendre des mesures supplémentaires permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre » dans un délai de 9 mois.

La lutte contre le changement climatique n’est donc pas seulement une obligation de moyen mais presque de résultat. Si l’État n’est pas à la hauteur des enjeux, le recours au juge permet de l’obliger à agir dans l’intérêt commun via des politiques publiques efficaces.

L’Association française des entreprises privées

L’Association française des entreprises privées

Le Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie vient de faire publier au Journal Officiel 3 arrêtés concernant l’environnement et l’énergie:

Le Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie vient de faire publier au Journal Officiel 3 arrêtés concernant l’environnement et l’énergie:

Les 4 décrets qui viennent d’être publiés au Journal Officiel fixent le cadre juridique de l’injection du biométhane sur le réseau (conditions de vente, mécanisme de compensation des charges de service public, garanties d’origine et conditions de contractualisation avec les fournisseurs de gaz naturel).

Les 4 décrets qui viennent d’être publiés au Journal Officiel fixent le cadre juridique de l’injection du biométhane sur le réseau (conditions de vente, mécanisme de compensation des charges de service public, garanties d’origine et conditions de contractualisation avec les fournisseurs de gaz naturel). Le Séminaire sino-français organisé par la Fondation pour un droit continental et l’Ambassade de France à Pékin s’est déroulé du 13 au 14 Octobre 2011.

Le Séminaire sino-français organisé par la Fondation pour un droit continental et l’Ambassade de France à Pékin s’est déroulé du 13 au 14 Octobre 2011. Selon une réponse du Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement à une question du sénateur M. Jean Besson, la France soutient le développement des technologies de captage et stockage du CO2 (CSC) (JO Sénat du 8 septembre 2011, 13ème Législature, Question écrite n° 17807).

Selon une réponse du Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement à une question du sénateur M. Jean Besson, la France soutient le développement des technologies de captage et stockage du CO2 (CSC) (JO Sénat du 8 septembre 2011, 13ème Législature, Question écrite n° 17807). Par un décret du 11 juillet 2011, le Ministère de l’Écologie vient de publier le contenu des dispositions relatives aux bilans d’émission de gaz à effet de serre ainsi qu’aux plans climat-énergie territoriaux.

Par un décret du 11 juillet 2011, le Ministère de l’Écologie vient de publier le contenu des dispositions relatives aux bilans d’émission de gaz à effet de serre ainsi qu’aux plans climat-énergie territoriaux.