Par une décision du 8 juin 2020, n°C4190, le Tribunal des conflits répartit les compétences relatives au droit d’eau fondé en titre entre le juge judiciaire et le juge administratif.

En effet, il existe deux ordres de juridictions en France : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Lorsque la répartition des compétences entre l’un et l’autre fait l’objet d’un doute, alors le Tribunal des conflits est chargé de déterminer quel ordre sera compétent.

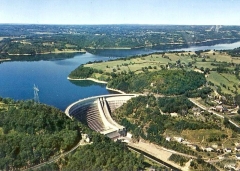

Dans cette affaire, un exploitant agricole qui possédait une prise d’eau sur l’une de ses parcelles souhaitait faire reconnaitre l’existence de droits d’eau fondés en titre. Le Tribunal de grande instance de Valence puis la Cour d’appel de Grenoble avaient rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. La Cour de Cassation renvoyait au Tribunal des conflits le soin de décider l’ordre de juridiction compétent.

L’intérêt de reconnaître l’existence de droits d’usage de l’eau fondés en titre réside dans le fait qu’ils exonèrent des procédures d’autorisation s’appliquant aux ouvrages de production hydrauliques. Ces droits sont des droits réels immobiliers, ce qui signifie qu’ils sont rattachés à un ouvrage en particulier et non à leur propriétaire, de sorte qu’ils ont une valeur patrimoniale.

En pratique, la reconnaissance implique de démontrer la consistance légale du droit avant l’abolition des droits féodaux en 1789 ou même avant l’Édit de Moulins de 1566 (cas des cours d’eaux domaniaux).

Dans cette affaire, le Tribunal des conflits répartit les compétences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire tel que :

- Le juge administratif se prononce sur l’existence ou la consistance d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre, et sur toute contestation sur l’un ou l’autre de ces points.

- Le juge judiciaire se prononce sur les contestations relatives à la personne titulaire d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre.

Dans ce dernier cas, même lorsque l’existence ou la consistance du droit est contesté, le juge judiciaire reste compétent. Toutefois si la question soulève une difficulté sérieuse, il devra saisir le juge administratif d’une question préjudicielle : le juge judiciaire reporte son jugement tant que le juge administratif n’a pas répondu.

Le Tribunal des conflits estime donc que le litige relève du juge administratif, puisque le propriétaire souhaite faire reconnaître l’existence de son droit fondé en titre, ce qui ne relève pas d’un simple conflit de propriété.

Cet arrêt permet aux exploitants d’ouvrage hydraulique fondé en titre de savoir vers quelle juridiction se tourner dans le cadre d’un litige.

Créée en 1905,

Créée en 1905,

Que faut-il penser de la création des zones économiques exclusives (ZEE) maritimes sous juridiction française, en méditerranée et peut être demain sur la façade atlantique ?

Que faut-il penser de la création des zones économiques exclusives (ZEE) maritimes sous juridiction française, en méditerranée et peut être demain sur la façade atlantique ? La

La  Le récent

Le récent  Par une nouvelle ordonnance

Par une nouvelle ordonnance La partie réglementaire du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) a été

La partie réglementaire du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) a été

Dans un r

Dans un r L’Assemblée Nationale a

L’Assemblée Nationale a

La Commission

La Commission Le

Le