L’avis très attendu du Conseil d’Etat sur les espèces protégées a été rendu le 9 décembre 2022 (463563).

ll fait suite à une demande d’avis de la Cour administrative d’appel de Douai (CAA Douai, 27 avril 2022, 20DA01329).

Les sujets sont nombreux et intéressent de nombreux secteurs : énergies renouvelables, carrières, travaux publics, bâtiment notamment.

S’agissant de l’épineuse question de la probabilité d’atteinte (notamment pour les atteintes involontaires aléatoires à des espèces), il est apporte des précisions sur le seuil de probabilité résiduel évalué par le bureau d’étude. C’est à ce niveau de détail, souvent difficile à appréhender d’un point de vue technique, que se placent les juridictions en cas de recours.

Voici notre première analyse s’agissant de la question du seuil de déclenchement d’un dossier de dérogation.

Tout d’abord, en creux, l’avis du Conseil d’Etat ne retient pas certaines des propositions de son rapporteur public, notamment:

– le seuil de déclenchement d’un dossier de dérogation (DEP) : contrairement à ce qui était proposé, pas d’obligation de DEP quand bien même le risque serait seulement « non négligeable ».

– la distinction entre trois catégories d’atteintes (volontaires, inéluctables et autres).

Ensuite, en clair, l’avis énonce que:

1/ L’évaluation d’un risque d’atteinte aux espèces doit se faire après application des mesures d’évitement et de réduction (E & R). En revanche, pas de celles de compensation (C).

2/ La présence d’espèces protégées dans la zone d’un projet impose d’examiner si une dérogation est requise. Cette obligation s’impose au pétitionnaire et au service instructeur. Elle n’implique pas pour autant qu’un dossier de dérogation soit systématiquement requis dans ce cas.

3/ Une dérogation espèces protégées (issue de la directive Habitats) est nécessaire en cas de risque suffisamment caractérisé pour les espèces, après prise en compte des mesures d’évitement et réduction.

4/ En outre, dès lors que ces mesures d’évitement et de réduction permettent de diminuer – avec des garanties d’effectivité – un risque pour les espèces protégées au point qu’il n’apparaisse plus comme suffisamment caractérisé, un dossier de DEP n’est pas requis.

La référence à des « garanties d’effectivité » permet de prendre en compte les mesures réelles de réduction, sans pour autant exiger qu’elles apportent 100 % d’efficacité (par ex. détection oiseaux pour les éoliennes).

De même, la mention d’un risque qui n’apparaitrait plus « suffisamment caractérisé » va permettre au juge administratif de mener son office en prenant en compte la diversité des méthodes de travail des bureaux d’études, sans se fixer sur une sémantique de l’ordre du « zéro risque » ou du « négligeable ».

L’administration et au besoin la jurisprudence pourront donc apprécier au cas par cas les dossiers et retenir, par exemple, qu’un risque résiduel (après E et R) « faible » atteste d’une diminution telle qu’il n’est plus suffisamment caractérisé.

La conciliation des différents intérêts (notamment biodiversité et énergies renouvelables) devrait s’en trouver améliorée.

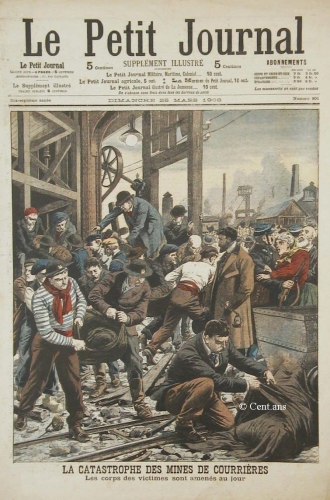

La réforme du Code minier est destinée à moderniser et à verdir une législation héritée de la révolution industrielle.

La réforme du Code minier est destinée à moderniser et à verdir une législation héritée de la révolution industrielle.

L’évaluation environnementale est en quelque sorte l’équivalent de l’étude d’impact, appliquée non pas aux opérations de travaux ou d’aménagement mais aux documents de planification.

L’évaluation environnementale est en quelque sorte l’équivalent de l’étude d’impact, appliquée non pas aux opérations de travaux ou d’aménagement mais aux documents de planification. L

L

Le député

Le député  Les députés Christophe BOUILLON et M. Michel HAVARD ont rendu, le 26 octobre 2011, un

Les députés Christophe BOUILLON et M. Michel HAVARD ont rendu, le 26 octobre 2011, un  Elle était attendue depuis plusieurs semaines. La loi interdisant l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste par fracturation hydraulique a été votée définitivement jeudi 30 juin 2011 par le Sénat.

Elle était attendue depuis plusieurs semaines. La loi interdisant l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste par fracturation hydraulique a été votée définitivement jeudi 30 juin 2011 par le Sénat. A l’issue de la réunion de la Commission mixte paritaire, le 15 juin 2011, le texte préalablement proposé par le Sénat a été durci.

A l’issue de la réunion de la Commission mixte paritaire, le 15 juin 2011, le texte préalablement proposé par le Sénat a été durci.