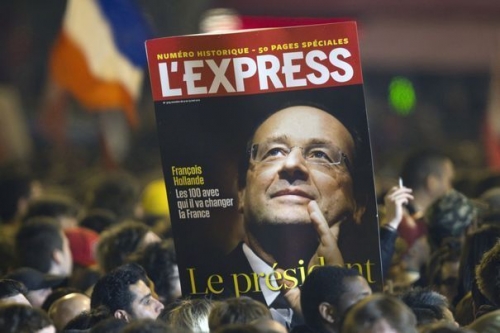

L’élection présidentielle passée, il est largement temps de s’intéresser, tout comme la Tribune de ce jour, au programme du nouveau président de la République.

L’élection présidentielle passée, il est largement temps de s’intéresser, tout comme la Tribune de ce jour, au programme du nouveau président de la République.

Qu’en est-il en matière d’énergie ?

La campagne électorale n’ayant pas nécessairement permis de prendre la mesure de tout le projet, quelles réformes peuvent être attendues ?

En matière d’énergie, le programme du président de la République porte sur une réduction de la consommation d’énergie, une diversification des sources et une nouvelle politique de tarification.

Carburants

La majeure partie des commentaires et articles consacrés aux propositions du candidat élu à la présidence de la République commence par évoquer le blocage des prix du carburant pour trois mois. C’est cependant fort réducteur. Du reste, il semble que le simple effet d’annonce de la mesure ait déjà permis une stabilisation des prix. Ensuite, il est prévu d’adopter de nouvelles mesures fiscales dont les effets se feront sentir au delà de 3 mois (TIPP flottante par ex.)

Nucléaire

Le programme du candidat élu prévoit de réduire de 75% à 50% de la part du nucléaire dans la production d’électricité en France. Cette diminution est cependant prévue pour 2025/2030, compte tenu du temps incompressible nécessaire à la mise en place massive de nouvelles sources d’énergies.

Pourtant, en pratique, le seul engagement ferme pris du côté du nouveau président de la République est de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim durant son quinquennat (à l’horizon 2017).

Dans son rapport publié le 31 janvier 2012 sur la filière nucléaire, la Cour des Comptes relevait que 30 % du parc nucléaire arriverait à échéance (40 ans) d’ici 2022 mais précisait que la durée importante de mise en œuvre des choix en matière de production d’énergie (renouvellement ou EnR) impliquait automatiquement de devoir prolonger la durée de vie des centrale si rien n’était décidé à court terme.

Selon Didier Migaud, Premier président « à travers l’absence de décision d’investissement, une décision implicite a été prise qui nous engage déjà: prolonger nos centrales au-delà de quarante ans, ou faire évoluer significativement et rapidement le mix énergétique vers d’autres sources d’énergie, ce qui suppose des investissements complémentaires ».

Sur ce point, M. Hollande a déclaré le 19 mars, sur France Info, s’agissant des 24 réacteurs les plus anciens qui arriveront prochainement en fin de vie : « Quand les centrales atteignent la fin de leur vie, parce que c’était prévu pour quarante ans, il est assez légitime que nous prévoyions la mutation. (…) Il y aura des fermetures qui s’étaleront jusqu’en 2025, c’est-à-dire très loin, au moment où les centrales seront en fin de vie. (…) Les vieilles centrales qui n’exigent pas d’investissements très importants pourront être prolongées. Mais les autres devront être progressivement fermées et remplacées. C’est la raison pour laquelle j’ai donné également la confiance pour terminer l’EPR de Flamanville (…) parce que nous avons besoin de réacteurs de nouvelle génération. »

Promotion des énergies renouvelables

La réduction de la part du nucléaire implique une promotion des énergies renouvelables. A ce stade, en pratique, le programme de François Hollande n’a pas abordé la question des nombreuses barrières administratives qui en freinent l’essor. Il est cependant prévu de faire bien plus sur l’éolien terrestre et le photovoltaïque.

Il est également prévu de contribuer à améliorer les dispositifs de stockage des EnR.

Loi NOME

Il est prévu de suspendre l’application de la loi NOME , qui oblige notamment EDF à revendre à ses concurrents de l’électricité à un prix inférieur à celui du marché.

François Brottes, le Monsieur Energie de François Hollande, a déclaré que ce texte complexe permettait de favoriser la spéculation sur le prix de l’énergie en créant un marché de capacités de production, notamment en pointe, pour faire face à la hausse de la demande.

Selon un rapport de l’Autorité de la Concurrence, le projet de décret d’application de la loi NOME tendrait à renforcer le caractère spéculatif du marché de l’électricité en France et ferait augmenter les prix payés par les des consommateurs à hauteur de « 200 à 500 millions d’euros supplémentaires par an ».

Surtout, en s’attachant à la seule production, il tournerait le dos aux solutions durables que sont les économies d’énergie ou encore les mécanismes d’effacement, qui devraient guider notre politique énergétique.

Prix de l’énergie

Un débat sur la tarification de la fourniture d’énergie a été engagé en début d’année 2012. Pour ma contribution, c’est là.

Désormais élu, le nouveau président prévoit de remettre à plat la tarification pratiquée par EDF. L’objectif est d’instaurer un tarif progressif selon les usages, du plus essentiel au moins essentiel. En pratique, l’électricité coutera-t-elle moins cher pour chauffer un foyer qu’une piscine en hiver ? Faudra-t-il en passer par les smart grids et le désormais célèbre compteur intelligent Linky ?

Performance thermique des bâtiments

L’instauration d’un tarif progressif de l’électricité devrait permettre de financer la rénovation thermique des bâtiments et d’atteindre les seuils prévus la les lois Grenelles (RT 2012 et 2020 notamment).

En définitive, les chantiers ne manquent pas. En cette période de réformes post-électorales, nous formulons le vœu que ces nouveaux moteurs de l’économie puissent réellement progresser au moyen de quelques idées simples. Par exemple :

– une fiscalité vertueuse ne doit pas handicaper les procédés innovants mais les soutenir ;

– la promotion des énergies renouvelables mérite mieux qu’une accumulation de conditions administratives préalables (ZDE, ICPE), combinée avec une réelle fragilité juridique (annulation du tarif);

L’une des façons d’y parvenir serait de soumettre l’ensemble des nouveaux dispositifs réglementaires mis en place à un véritable audit pluridisciplinaire, en amont, de façon à détecter les éventuelles fragilités juridiques[1], les obstacles ou encore les effets d’aubaine.

[1] Un dernier exemple en date ? L’implantation outre mer du modèle unique d’éoliennes basculantes de la société française Vergnet, résistant aux cyclones, a notamment pour origine des contradictions juridiques importantes en la loi littorale et le Grenelle de l’environnement (Les Echos, lundi 30 mai 2012).