Voilà un sujet d’actualité. Face à la crise, et à l’augmentation des prix des « services essentiels » (électricité, gaz, fioul, essence), l’idée d’une tarification progressive, tenant compte du revenu des consommateurs les moins aisés fait son chemin depuis 2011.

Voilà un sujet d’actualité. Face à la crise, et à l’augmentation des prix des « services essentiels » (électricité, gaz, fioul, essence), l’idée d’une tarification progressive, tenant compte du revenu des consommateurs les moins aisés fait son chemin depuis 2011.

Selon Philippe de Ladoucette, président de la CRE, les tarifs de l’électricité pourraient augmenter de 6 % par an ces prochaines années. Cette question revient bien sûr sur le devant de l’actualité à l’occasion de la campagne présidentielle.

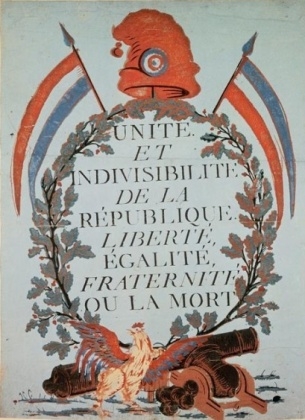

En France, tout particulièrement, elle n’est pas anodine. En effet, ce sujet renvoi au principe d’égalité, hérité des Lumières, inscrit dans la Constitution et au frontispice de tous nos monuments publics. S’agit-il alors d’une idée révolutionnaire ? Un rapide tour d’horizon des politiques conduites par d’autres États montre que la marge de manœuvre reste paradoxalement grande.

Principe d’égalité et démocratie française

Le principe d’égalité distinguerait la démocratie française d’autres formes de démocraties (anglo-saxonnes par ex.) plus tournées vers la liberté.

Pour une explication anthropologique de cette différenciation politique, on renverra bien sûr à la théorie magistrale d’Emmanuel Todd (voir par ex. L’origine des systèmes familiaux, vol. 1 L‘Eurasie – Gallimard 2011). Le démographe distingue plusieurs « familles » parmi lesquelles :

– la « famille nucléaire absolue » anglaise, libérale pour ce qui concerne les rapports entre parents et enfants mais indifférente à l’idée d’égalité. Ce modèle aurait engendré le système politique libéral anglo-saxons, plutôt individualiste ;

– la « famille nucléaire égalitaire » du Bassin parisien, structurée par les valeurs de liberté mais aussi d’égalité des enfants (strict partage des biens entre frères et sœurs depuis plusieurs siècles par ex.). Ce modèle aurait engendré un système politique légitimant l’idée a priori d’une équivalence des hommes et des peuples.

Une fois admise l’idée (ou l’explication) selon laquelle la France et les français ont une tendance historique (anthropologique même) à revendiquer l’égalité, que peut-on dire des mécanismes de tarification progressive ?

Quelle force juridique ?

Tout d’abord, le droit communautaire autorise la prise en compte des aspects sociaux dans la tarification des services publics L’article 36 de la Charte européenne des droits fondamentaux autorise les péréquations dans les tarifs de service publics et la poursuite de politiques favorisant leur accès à tous : « L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union ».

Ensuite, selon la jurisprudence nationale, le principe d’égalité permet de traiter de manière différente des citoyens (notamment usagers de services publics) se trouvant dans des situations différentes (CE, Sect., 9 mars 1951, Soc. des concerts du conservatoire, Rec. 151). Cependant, pour déroger au principe d’égalité, il doit exister une différence de situation objectivement appréciable entre les usagers (CE, Sect. 10 mai 1974, Sieur Denoyez et Sieur Chorques, Rec. 274 et CE, 28 avril 1993, Commune de Coux).

Comment apprécier objectivement des différences ? La différenciation selon les usages peut paraître plus objective que selon les usagers. En effet, certains critères permettent d’éviter de tenir compte des considérations personnelles. Ainsi, on admet plus aisément que des tarifs soient différenciés pour une consommation l’électricité de jour plutôt que de nuit, ou encore dans le cas d’une consommation d’eau pour la piscine plutôt que pour l’alimentation.

Lorsque la différenciation tient aux qualités des usagers eux-mêmes, elle rencontre les critères dits sociaux. Mais cette appréciation personnelle de la situation économique des citoyens peut gêner si l’on craint de basculer du principe d’égalité vers l’égalitarisme, niant les individualités et entraînant un nivellement totalitaire vers le bas. Pourtant quoi de plus égalitaire qu’une prise en compte des situations individuelles, surtout si l’on associe l’égalité à la fraternité ?

Des tarifs déjà contraints

En pratique, les tarifs des services « essentiels » (services publics plus quelques autres) sont déjà contraints. Ainsi, le tarif de l’électricité de détail est d’une extrême complexité. Le prix de vente au client final résulte de l’empilement des plusieurs coûts, de sorte qu’il est contraint, notamment par des choix publics.

A ce titre, l’introduction ou la généralisation d’un critère social ne constituerait pas un bouleversement. Du reste, depuis peu, même les opérateurs privés de téléphonie mobile proposent des abonnements sociaux.

Un tarif social peu efficace

Le tarif social de l’électricité ou du gaz existe déjà. Cependant, en pratique, les conditions de son octroi semblent trop complexes. Ainsi, le tarif de première nécessité (TPN) pour l’électricité ou le tarif spécial de solidarité (TSS) pour le gaz impliquent de bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Pour le téléphone, le critère est celui du RSA. Dans tous les cas, les demandes impliquent des formalités administratives parfois complexes et à réitérer chaque année. Résultat, le nombre de ménages profitant du TPN (électricité) a chuté de 33% entre 2009 et 2010. Deux millions de personnes seraient éligibles au TPN (pour 625.000 inscrits en 2010). Quand à l’économie réalisée par rapport au tarif classique, elle peut paraître modeste puisqu’elle est de l’ordre de 88 euros par an.

En définitive, une péréquation des tarifs des services publics en considération des revenus est conforme au principe d’égalité. L’enjeu ne semble pas tant celui de la mise en place de ce tarif, puisqu’il existe parfois déjà, que celui de l’intelligibilité de la règle et de l’accessibilité aux droits octroyés.

Comment apprécier objectivement les différenciations économiques ?

Les moyens dont dispose l’état pour apprécier les revenus ne sont pas totalement objectifs. Le prélèvement de l’impôt à la source, par exemple, serait le gage d’une fiscalité réellement équitable, ce qui permettrait de déterminer plus objectivement les revenus, au regard de la feuille d’impôt.

Comment font les autres ?

D’autres états ont mis en œuvre des mécanismes de péréquation liés aux revenus. Ainsi, la Californie pratique déjà la tarification progressive de la consommation d’électricité et du gaz en considération de différents critères, parmi lesquels les revenus.

La progressivité jusqu’ou ?

Mais alors, pourquoi ne pas étendre ce mécanisme de tarification proportionnelle à d’autres missions de service public : le transport (prix de l’essence proportionnel, le ticket de bus ou de métro) ? La liste pourrait être longue et débattue. Dans quel cas une résidence éloignée du lieu de travail est-elle une contrainte (prix trop élevés à proximité) ou un choix relatif (privilégier une maison avec terrain plus grande plutôt qu’un appartement). Faudra-t-il définir un standard de confort minimum ? Le risque de nivellement totalitaire vers le bas réapparait.

Un petit tout d’horizon des politiques publiques de certains de nos voisins européens révèle cependant que des États réputés forts sages ont su adopter des mesures qui sembleraient révolutionnaires en France.

Ainsi, la Suisse ou la Finlande ont adopté le principe de la progressivité des amendes routières. Ces amendes sont calculées en fonction des revenus des contrevenants par le biais de leur déclaration d’impôts (a priori pris à la source).

Voilà peut-être une mesure réellement égalitaire. Une analyse sceptique de cette proposition conduirait cependant à considérer qu’elle est invendable en période de crise.

Comme antidote, on rappellera que ces deux pays sont encore membres du club désormais très select des 12 derniers pays du monde notés AAA. Or, la Finlande en tout cas n’est pas un paradis fiscal.

Révolutionnaire ici, conservateur là-bas.